1月16日,由北京十月文艺出版社主办的《河槽人家》新书分享会在太原长江美术馆举办。

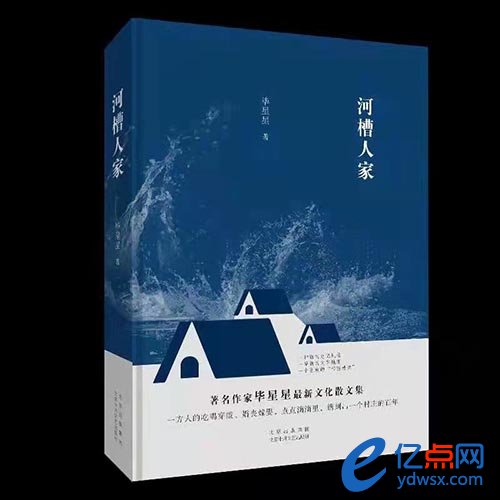

《河槽人家》是山西作家毕星星的文化散文集,书中所写是作者的故乡临猗高头村的风光和人物,是一个村庄的百年历史。沧桑变迁,移风易俗,从民国到当下,物事人事,《河槽人家》点点滴滴记录着一方人的吃喝穿戴、婚丧嫁娶、历史文化风俗,有历史大势,也有生活的涓涓滴滴。作者文法师承浅淡一路,淡泊中有至味。收集在本书中的几十篇文字,来自于近年来作者的两个乡村系列,一个是“乡村档案”,另一个是“乡村风景”。写这些文章的起因,来自作者所在的高头村的历史档案,那些档案存在了好几十年。如作者所言:“这些档案,在别人手里,是死的文字。到了我的手里,那可是一个一个鲜活的人物场景。”

毕星星说:“档案里记载的人,许多就在我身边。我见证过他们的生活、劳作和悲欢。许多人已经去世,他们的后人还在,和我就在一条巷子里长大。几十载的春秋,我也由一个青葱少年长成垂垂老者。岁月如一条河,潺潺地流过来,村落一任岁月冲刷,庄稼收割了多少茬,乡亲送走了几辈辈,峨嵋涑水,沧海桑田,大地日渐苍老,这块土地上,岁月的痕迹有深有浅,却也是切割得一丝不苟,一刀一画都留下了印证。”

著名文学评论家傅书华、著名作家葛水平、著名纪实文学作家鲁顺民以及本书作者毕星星,做客长江美术馆,与读者分享一个村庄的百年秘史。

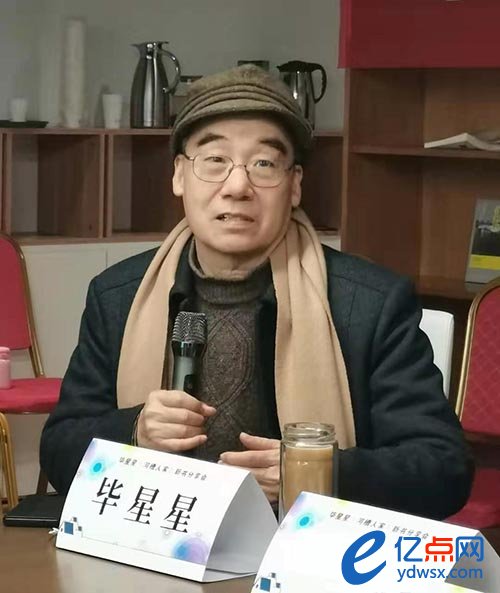

毕星星,山西临猗人,著有散文集、文学评论集、长篇纪实文学、长篇文化散文多种。《特级教师南岩之死》获第三届冰心散文奖,2004—2006赵树理文学奖。自2005年以来,作品每年荣登国内文学排行榜。优秀作品入选多种选本,入选教材多种。近年来创作以散文随笔为主,《南方周末》刊发散文《乡村纪事》系列,《随笔》连载《乡村档案》《乡村风景》系列。2011年东方出版中心出版散文随笔集《坚锐的往事》,2013年陕西人民出版社出版杂文随笔集《走过带伤的岁月》,2016年深圳海天出版社出版散文随笔集《走出岁月的阴影》,被称为《乡村记忆三部曲》。新浪网、腾讯网亦多次推荐转发其散文随笔。

《河槽人家》建构出一个文学地域“河槽”,它不同于山地丘陵,也不同于一般的平川,山西南部一条小河两岸人家的日子是怎样的,像一幅幅灵性生动的风情画。作者意图通过真实书写,构建一个新的文学地理区域形象。

中国作家协会书记处书记、副主席,著名文学评论家阎晶明评论说,这部《河槽人家》,书名朴实,但书中文字极不平凡。这其实不能说是一部散文集,而是作者献给故乡的一部厚重的文学礼物,是对自己乡土的一次认真的、郑重的致敬。是关于中国北方乡村历史、文化、风物、景观的专书。

以素描的笔法,群像式、集束式地描绘乡村人物,以怀旧的态度,田园式、回味式地叙说乡村风景,这似乎也是这些年散文创作的一种趋势。不过我特别想说的是,毕星星的这部散文作品,在平静中有热切的态度,在素描中有他用心用力的方位,在群像中有他要刻画的风骨。与其说他是在田园式的描写中折射出一点社会的影像,不如说他是在历史的皱褶中抖落出文化的、情感的、伦理的尘埃。他既写出乡村生活永远不会被改变的坚韧,也写出了历史的风云如何在平静的生活中留下难以抹去的印痕。

这是一部有文化精神的描写乡土的散文,是有历史感的乡村纪事,是带着浓重时代色彩的乡情表达。

这部散文作品体现出毕星星在艺术风格上渐趋老道。对自己的故乡心存敬畏,对她的哪怕一点小小的历史也以谦卑之态去学习、体悟,对其中的人和事折射出的历史光影,既有观察的自觉,又不做过度的阐释,同时还体现出作者较深的学养和开阔的视野。他有乡贤式的炽热情怀,又有文化上的深度思考。是走出乡村的乡贤,是热情回归乡村的文化人。正是这样的结合,让他能够写出如此成熟、老道的文字。

人民文学出版社副总编辑,中华书局总编辑周绚隆说,故乡,不仅是热土亲情,也是作家审视的对象。《河槽人家》展示的乡村,不是炊烟袅袅,不是鸡鸣狗吠,不是田园诗一般的伪抒情,而是沉雷闷响的乡村变迁。真正的乡村史,必然是反田园诗的。

北京十月文艺出版社总编辑韩敬群说,《河槽人家》是山西散文的重要收获。这是一个村庄的历史,也是一代人的历史记忆。他的文字里有山风和野趣,带我们回到心灵的故乡,灵魂的故乡。

(责任编辑:亿点网)